今あなたの目の前にある光景は、ル・コルビュジエの青写真「輝ける都市」から生まれた。

人はどのようなときに幸せを感じるのだろうか。

「人それぞれ」と答えるとそっけない。数ある答えの中に「なにかに夢中になったとき」があるのではないだろうか。

子どもの頃、好奇心から多くのものに興味を示していた。読書、スポーツ、キャンプなど体験を通じて、人生の楽しみを学んだ。やがて成熟した私たちは、蓄積した知識のアウトプットに情熱を注ぐようになる。

本著「輝ける都市/ル・コルビュジエ」は、フランスで活躍した建築家ル・コルビュジエが40代半ばのとき、彼の中に育てた都市計画「輝ける都市」への思考を、感情と共にさらけだした一冊だ。

設計者本人が綴る言葉には、強い想いが宿る。ついには実現しえなかった幻の都市計画に、彼は狂人とさえ感じるほどに情熱を注いだ。

ル・コルビュジエの憂いが熱狂的な都市計画へと発展する

2016年に7カ国に点在する、ル・コルビュジエの17の作品。それらは世界文化遺産登録された。その中のひとつ、東京・上野の国立西洋美術館が2016年の夏に注目を浴びた。近代建築の巨匠として位置づけられる彼は、なにを成し遂げたのか。

近代以前の家屋は、壁で屋根の重みを支える構造で、小部屋をいくつも内在する平屋的な造りが主だった。それはお菓子の家の作りに似ている。対し、ル・コルビュジエは、鉄筋コンクリートの出現も手伝い、柱で屋根、二階の床の重みを四隅で支える構造を唱えた。

すると、壁には耐久性のないガラス窓を埋め込むことができ、内側の空間も建物の外側の装飾もより自由に設計できるようになる。屋根も重力を分散させ三角屋根である必要がないため、屋上庭園も可能となった。

つまり平面の重力を分散させることで先述の5項目を可能にし、建築物を二階以上の立体的なものに変えた。

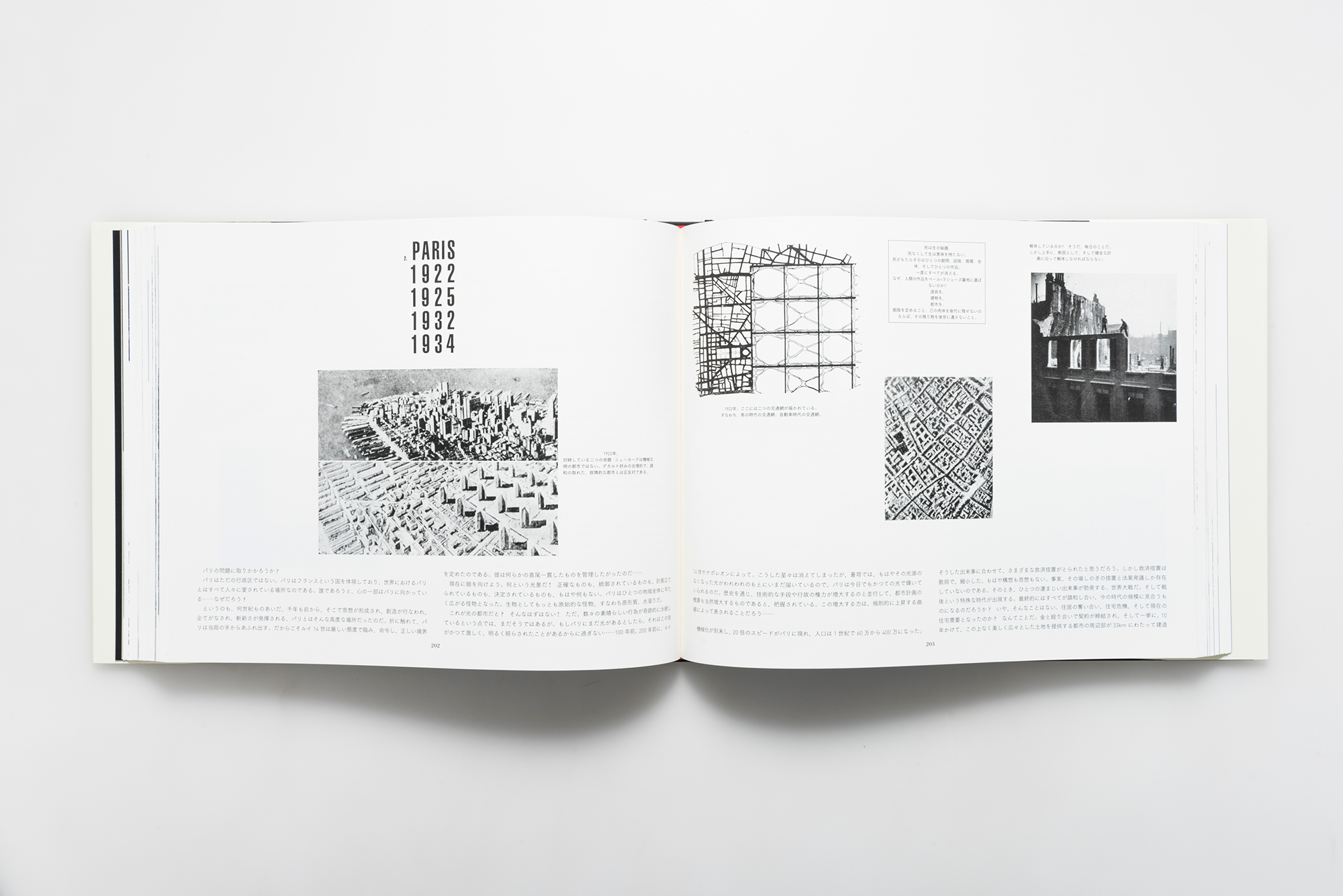

本著で説く「輝ける都市」計画では、タテに伸びた建築物の大量生産化による、これまでの平面的なフランスの街の改革を呼びかけている。背景には都市部への人口集中があった。

当時、都市部にひしめき合って住む人々も、平日に郊外から長時間列車を乗り継いで働きに出る人々も、疲れ、不満を抱いていた。政府は人々を都市から郊外へと移転させようと働きかけるが、それは間違いだと彼は指摘する。

同じ土地の面積でも、現代の集合住宅のように人を効率よく居住する方法はあると考えていたからだ。建物がヨコではなくタテに伸びれば、空いた土地に緑を蘇らせることができる。

逆説的な人口過密都市こそ、人は自然との共存を図ることができ、人の本質的な喜びを手に入れられるというのだ。これこそが、彼が構想した「輝ける都市」だった。

しかし、ここで疑問に思う。現代の日本でも地方への移住が話題となっている。交通網も整備され始め、郊外と都市部の距離が近くなっていた近代に、なぜ彼は人口過密都市を唱えたのかと。

発展へのポジティブな姿勢は未来を生みだす

ル・コルビュジエの有名な言葉に「住宅は住む機械である」がある。住宅は住む機能がなければ住宅ではないという意味だ。

彼は、発達した工業技術があるにも関わらず、人がそれを有効利用できていないことを憂いていた。

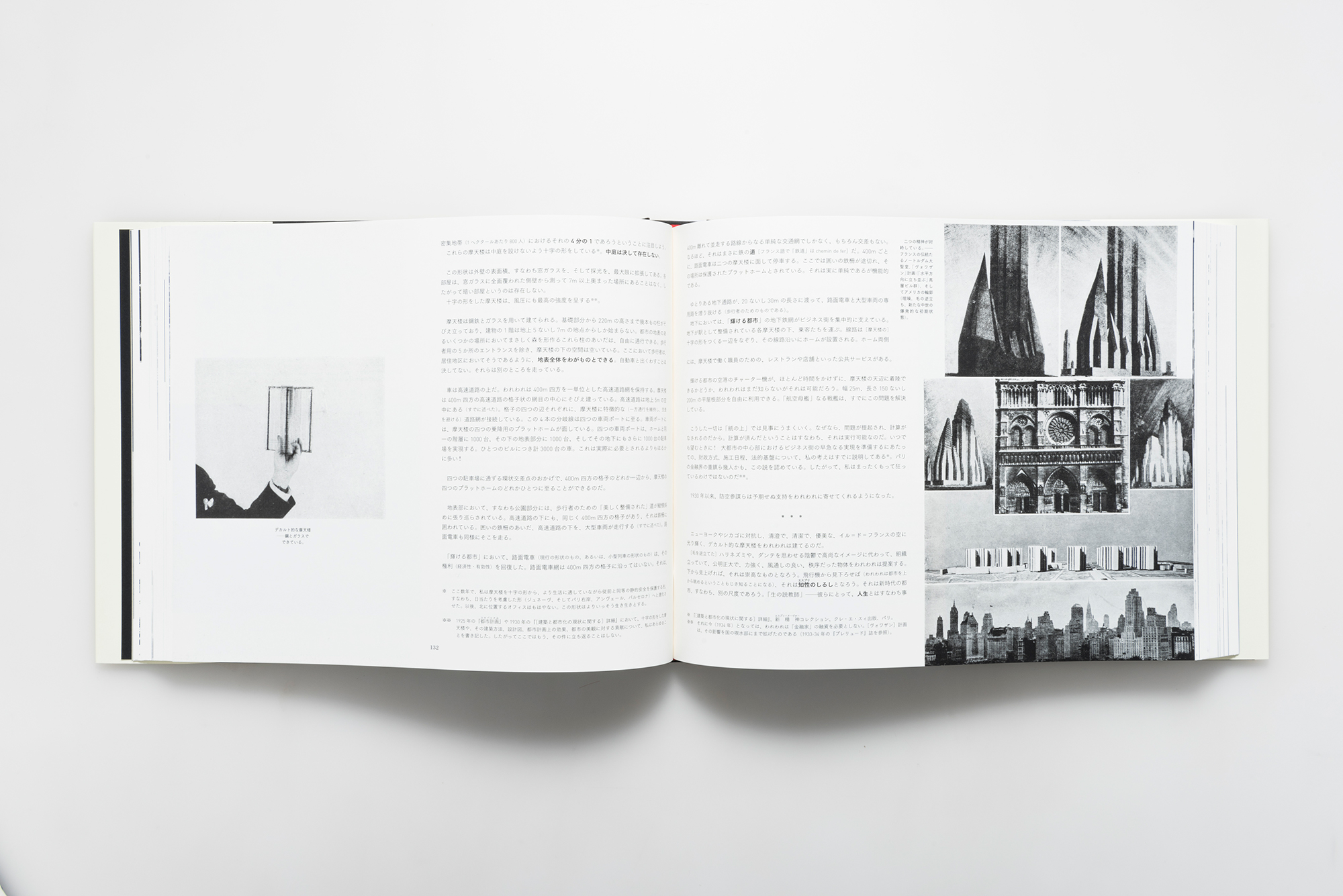

例えばヨーロッパの教会を想像してみてほしい。人はステンドグラスをはめこみ、レリーフを掘るような装飾技術を持っていたのに、その建物は場所を取り、脆く、暗く、寒い。当時のフランスの一般的な家宅も同じだった。家が、人を守るものとして機能していなかったのだ。

機械や技術を駆使して、時間や土地などを有効利用すること。効率化でつくられた余裕を楽しむことが、近代にふさわしい人の生き方だと彼は諭した。

1930年代に記されたにも関わらず、本著の随所で現代に通じる点があることに驚かされる。近年、AI(人工知能)の発達による仕事の能率化が進む一方で、廃業危機に陥る業種が発生しうると話題になった。

しかしいつの世もポジティブな人ほど「人に代わるものが生まれれば、人はもっと創造的になるだろう」と語る。ル・コルビュジエも同じだ。

住宅の大量生産化が命題となったとき、彼は建築家の職がなくなることを悲観するよりも、規格化された建築材の組立業者という新しい職業が生まれる可能性を説いた。情熱は、プラスのエネルギーだ。彼の思考は前へ前へと進んだ。

「輝ける都市」の構想は、実際の都市(フランス・パリ、南米・ブエノスアイレス、ベルギー・アントワープなど)をシミュレーションして、緻密に練り上げていた。一部では、市長に手紙を送り、その都市の現状課題と対応策に熱弁を奮っている。

もちろん、これらの計画は実現に至っていない。

「読者よ、あなたは私が危険な思考に取り憑かれていると思うだろうか?」(本文P340 より抜粋)

実現不可能とされた都市計画。青写真を現代の人はどう描くのか。

彼は夢を現実にするために、壮大なビジョンを描き上げた。ある時は絵を描き、ある時は文字に託し、ある時は声に出して。そして彼の死後、多くの国で現実のものとなった。

本は時を超えて、人に知見を与える。ル・コルビュジエの考えや想いに触れたとき、現代を諭しているかのように感じられた。なぜなら、彼が常に物事の本質を見つめていたからだろう。

「…今日顧みられない尊厳を再び見いだすことで、現代人はついに『生きる』ことが可能になるのだ」(本文:65頁より抜粋)

予言にも聞こえるような言葉は、ル・コルビュジエが生涯、好奇心を持ち続け、インプットを怠らなかったからこそ出てくるものだ。彼は、都市計画実践のために解き明かすべき点を各専門家(医師、冷暖房設置業者、物理学者など)に質問状で問いかけている。

彼は大きな青写真を世に出し、それが叶うことを信じていた。

ル・コルビュジエは愚直なまでに自身のビジョンを語り続け、その強度を高めていった。当時、周囲から見たらその姿は滑稽に見えたかもしれない。けれども、現代の光景を知る私は、その愚直さに憧れてしまうのだ。