『国立西洋美術館 東京』

アルバムに綴じられた15枚のモノクロ写真の中に、複数の白い四角の模型が立ち並んでいた。

ページを進めると、定規で整えられた平面図と、設計者の理想が描き込まれた建物のスケッチが登場する。2016年に世界遺産登録された、建築家ル・コルビュジエの作品のひとつ、国立西洋美術館だ。

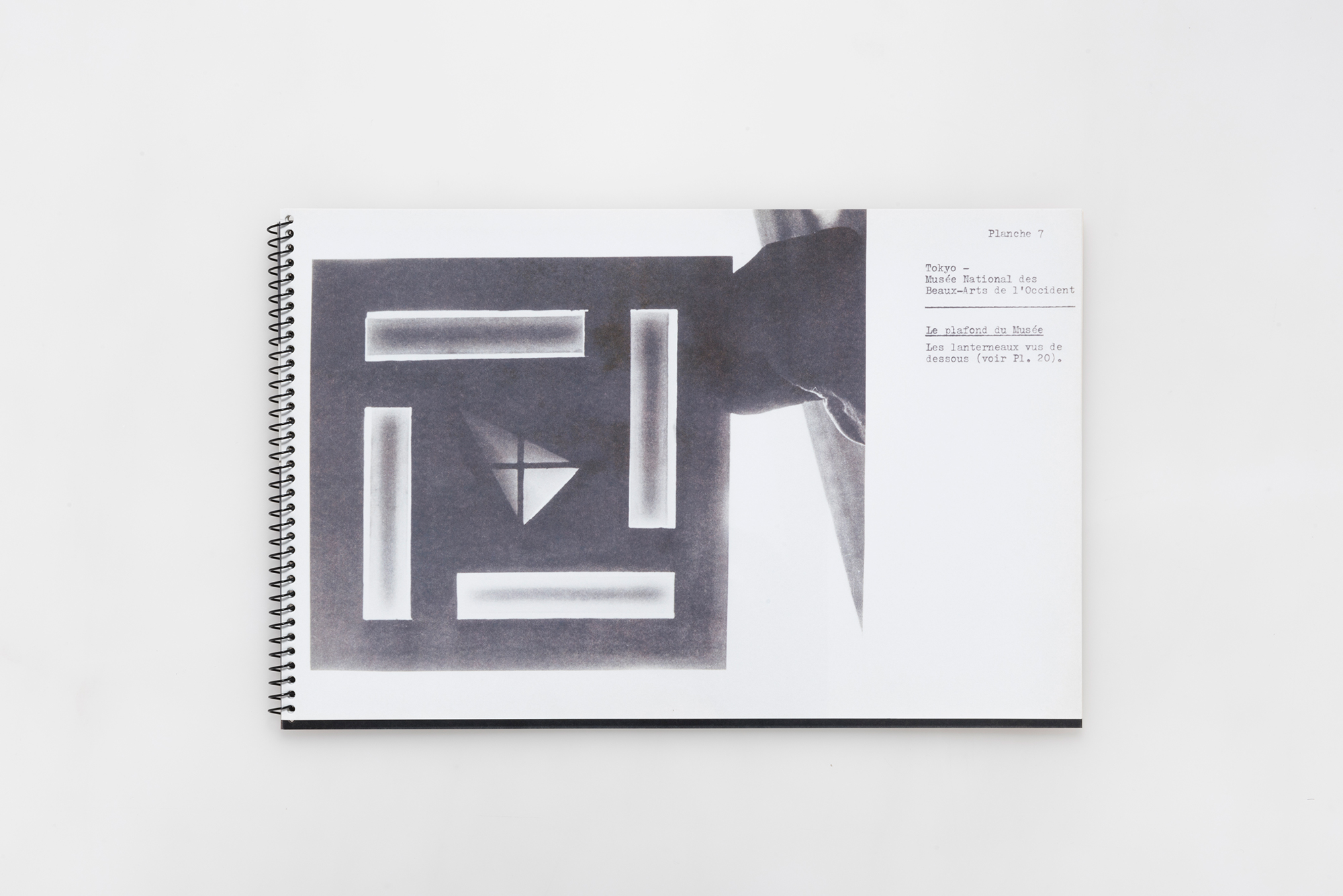

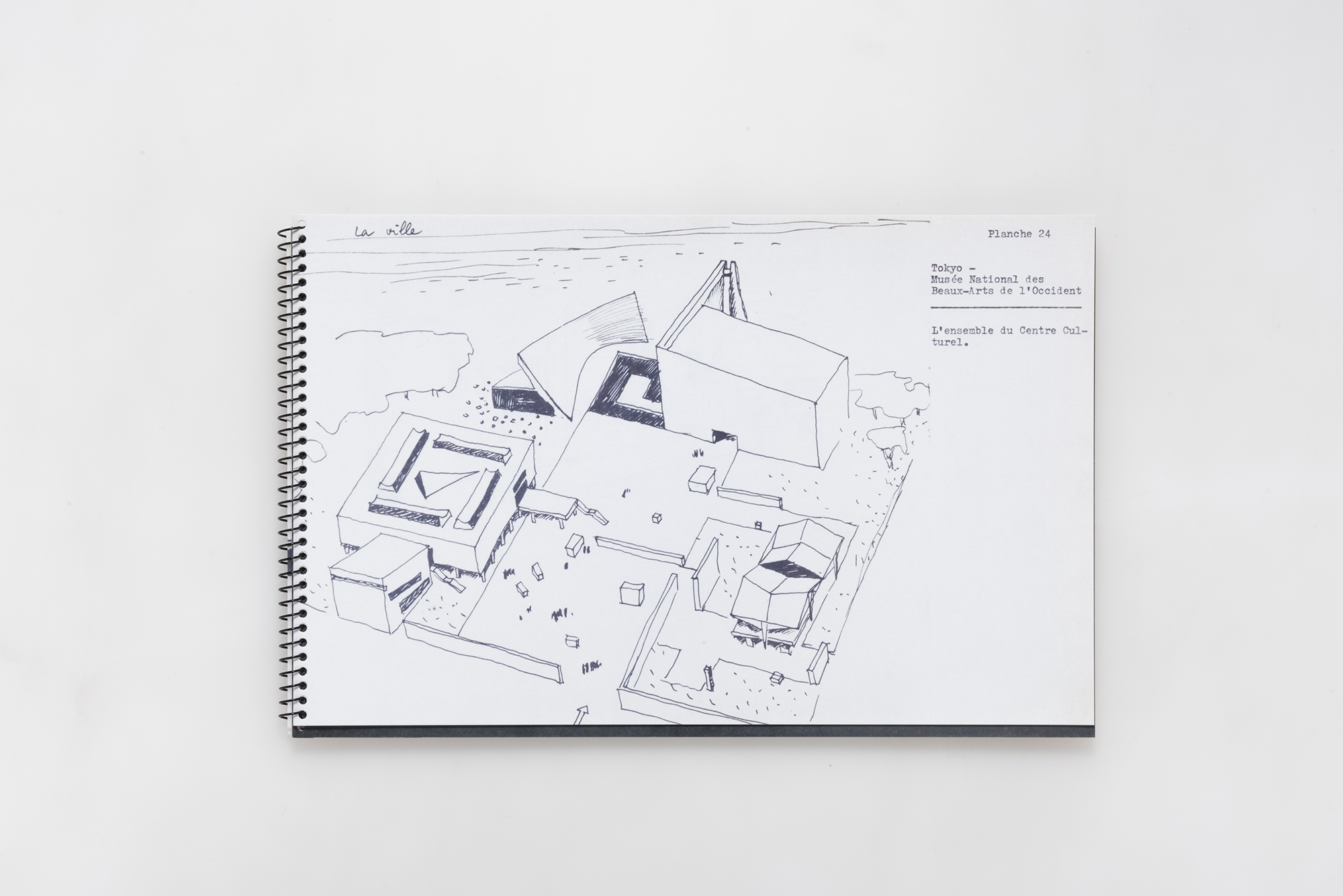

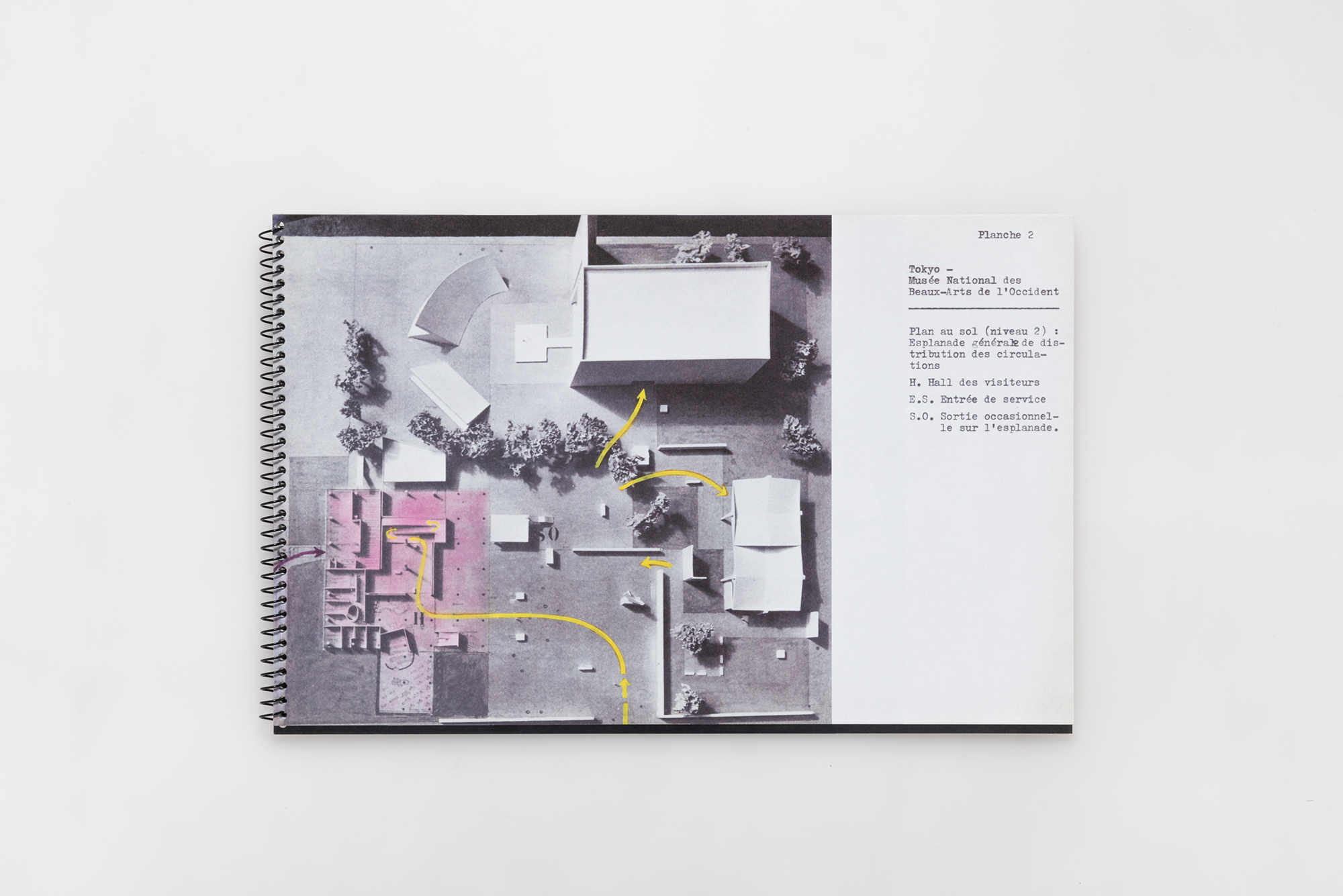

本書は美術館と付属施設を含む、模型の全体像、基本設計図面、そしてル・コルビュジエ直筆のスケッチを収録している。館の基本設計の全体構想、動線、各階の構造、自然光の採光方法の説明が簡単に記されていた。

東京・上野に建つ美術館の構想は、この25ページの簡素な「国立西洋美術館基本設計説明アルバム」にまとめられ、当時のル・コルビュジエのビジョンを伝えた。

契約外の建築設計をも盛り込まれた基本計画

株式会社川崎造船所の社長・松方幸次郎(1865-1950年)が1916年から12年間、西欧各地でコレクションした美術品、通称「松方コレクション」。国立西洋美術館は、これらを収めるために建てられた。

コレクションは購入後にフランスで保管され、世界大戦の戦禍を免れる。日本への返還に関する公文書が正式に交わされたのは、1955年。松方は5年前に他界していた。

返還の条件に、特別な(新設の)美術館での展示が挙げられた。戦後、国内情勢もままならない中、政府は予算収集に奔走することとなる。

そのような中、設計者候補にル・コルビュジエの名が挙がった。選考には著名度と、日本人の弟子(前川國男、坂倉準三、吉阪隆正)の存在が後を推した。

政府の依頼は美術館の建設だった。しかし、ル・コルビュジエには、長年温めてきた都市計画から派生した美術館構想があった。基本設計計画書には当館の他、契約にはない周辺の企画・巡回展用のパビリオン、演劇や音楽などのホール、図書館が描かれていた。これには当時の日本政府も困惑したに違いない。

この設計資料にル・コルビュジエが思い描いたのはなにか。

基本計画に眠る「文化的都市の中心的存在」の美術館の影

美術館内部は複雑だ。以前筆者が訪れた際、館内見取り図に目を落したまま、玄関口に立ち尽くしたほどだ。

迷子になりそうな構造には、コルビュジエの「無限成長美術館」の理念が盛り込まれている。先の、都市計画に基づく美術館構想だ。

「無限成長美術館」は1929年に国際団体連合の秘書官、ポール・オトレから受けた〈ムンダネウム計画〉の中の一部だ。

ジュネーヴを想定した、学際的交流拠点となる世界文化センター「ムンダネウム」の設計依頼だった。ル・コルビュジエは図書館、国際大学研究センター、国際会議場などが配置された都市計画案を提出したが、その都市の中心にあるのが美術館だ。

美術館は、時を重ねるごとに増え続けるコレクションを収納できるよう、増設を念頭に置いた、貝のうずまき状の建築物だった。支柱で浮き上がった建物の入り口は、うずまきの始点にあり、螺旋を描いて外側へ外側へと展示スペースの面積を広げていく。

この無限成長美術館のプロトタイプとして国立西洋美術館は設計された。敷地面積の制約、契約内容、美術館の機能などを考えると、計画がそのまま実行されることはなかった。

しかし、彼は構想で外してはならない部分を絞り、基本計画書に落とし込んでいた。そして、迷いが生じたときに立ち返ることができる、船の錨のような資料にした。

ル・コルビュジエの都市計画や美術館構想の根幹にあるものは、「建築が人の心を豊かにする」という信念だ。

アルバムに綴じられた模型の写真は、どれも全体像だ。それは美術館が、人の交流を図る文化都市の中心的存在であることを忘れないためだろう。

彼は百の言葉よりも一枚のビジュアルに、本意を語らせた。

ぶれない軸が都市計画も美術館計画をも支えた。

ル・コルビュジエの強い想いに触れると、ふと何事も企画、思案するときに縮こまるべきではないと感じた。

もちろん、国立西洋美術館は西洋美術史を代表する作品を抱えており、フランス、日本両国の文化交流の架け橋となる大役を担っている。意義のある案件だ。

しかし、その裏には世界を巻き込む、壮大な文化都市の計画が隠れていた。二つの使命を請け負った彼は自分自身のモチベーション然り、外してはならないことに耳を澄まさなければならない。そのためにも、自身の意志を反映したアルバムを作ったのだろう。

ル・コルビュジエ以外、彼の思考をつくりだすことはできない。それでも彼が実践した「使命の成し遂げ方」に、現代に生きる私たちも学べるものはあるのではないだろうか。